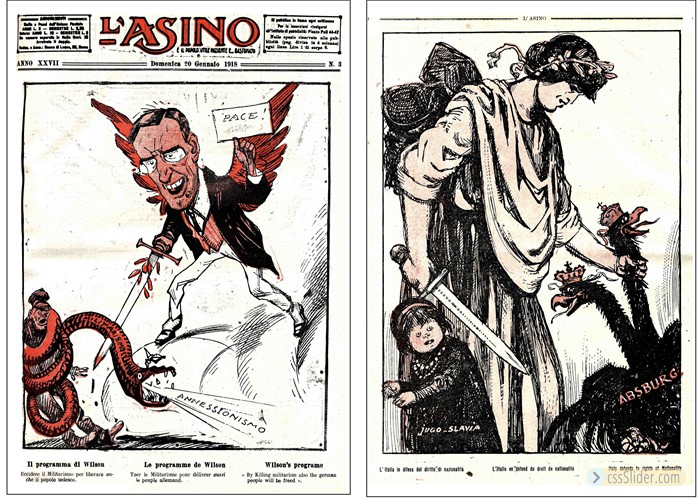

ASINO b) Rivoluzione russa/L'ASINO 25 feb 1917.jpg)

La Rivoluzione Russa

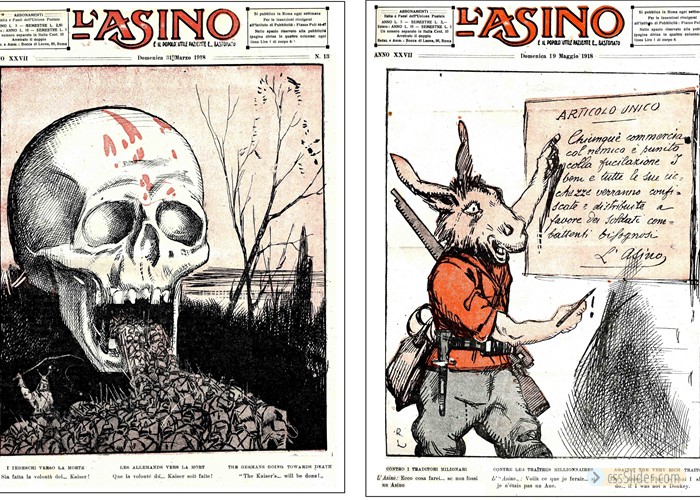

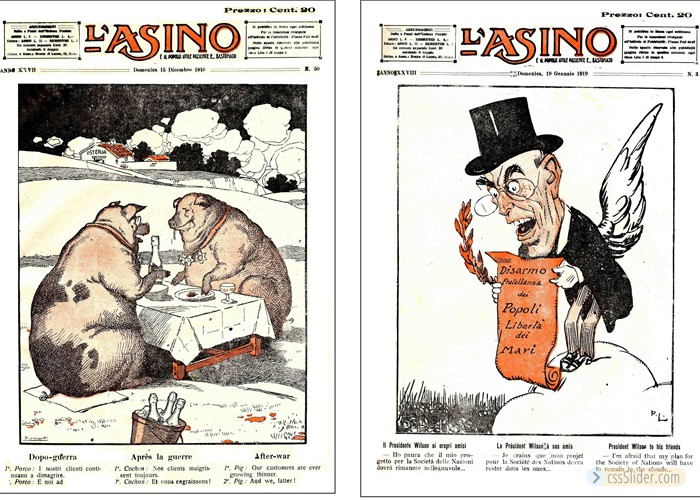

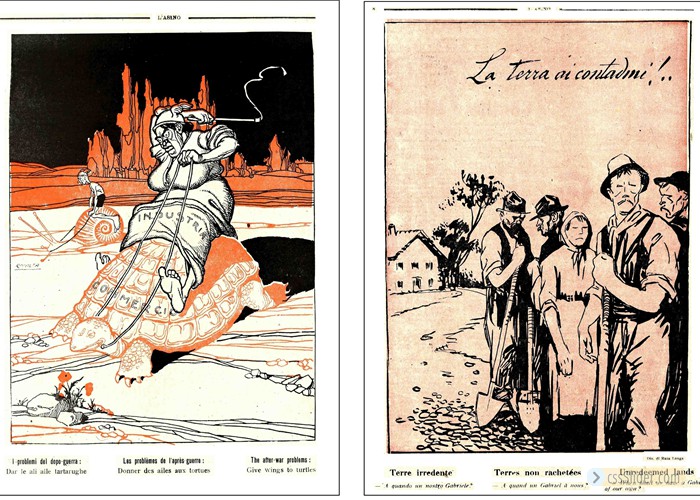

L’apparato militare russo è profondamente logorato all’inizio del 1917. Tutti i servizi amministrativi al fronte e all’interno non funzionano, per incapacità e corruzione. Il rifornimento di munizioni dell’esercito e quello di viveri delle città procede male. Si allarga il fronte socialista di opposizione alla guerra e l’azione di “disfattismo rivoluzionario” dell’ala estremista bolscevica. Lenin, il suo capo, sostiene che il movimento operaio deve profittare della guerra e delle sofferenze che essa provoca nelle masse per affrettare il crollo dei regimi capitalistici. Scioperi scoppiano un po’ dovunque: quello dell’8 marzo a Pietrogrado il 10 si è già trasformato in insurrezione politica. Il 12 si ha l’ammutinamento militare: si costituiscono un comitato della Duma e uno dei Soviet di operai e contadini. Dopo l’abdicazione dello zar il governo provvisorio non riesce a ricompattare l’esercito ed i nuovi poteri della Repubblica Socialista Sovietica insediata con l’insurrezione guidata dai bolscevichi nella notte tra il 6 e il 7 novembre 1917 (24-25 ottobre secondo il calendario russo) trattano la pace separata. A Brest-Litovsk il 3 marzo 1918, accettando le durissime decurtazioni territoriali imposte dai tedeschi, il nuovo Stato socialista, dimostra al mondo che la trasformazione della guerra imperialista in rivoluzione è realmente attuabile. Per rispondere alla sfida lanciata da Lenin e per scongiurare la minaccia di un’ulteriore diffusione del “disfattismo rivoluzionario” gli stati dell’Intesa, anche attraverso gli organi di stampa, devono accentuare il carattere ideologico della guerra, presentandola sempre più come una crociata della democrazia contro l’autoritarismo, come una difesa della libertà dei popoli contro i disegni egemonici dell’imperialismo tedesco.

ASINO b) Rivoluzione russa/L'ASINO 25 nov 1917.jpg)

ASINO b) Rivoluzione russa/L'ASINO 25 mar 1917 bis.jpg)